自然資本・生物多様性に対する基本的な考え方

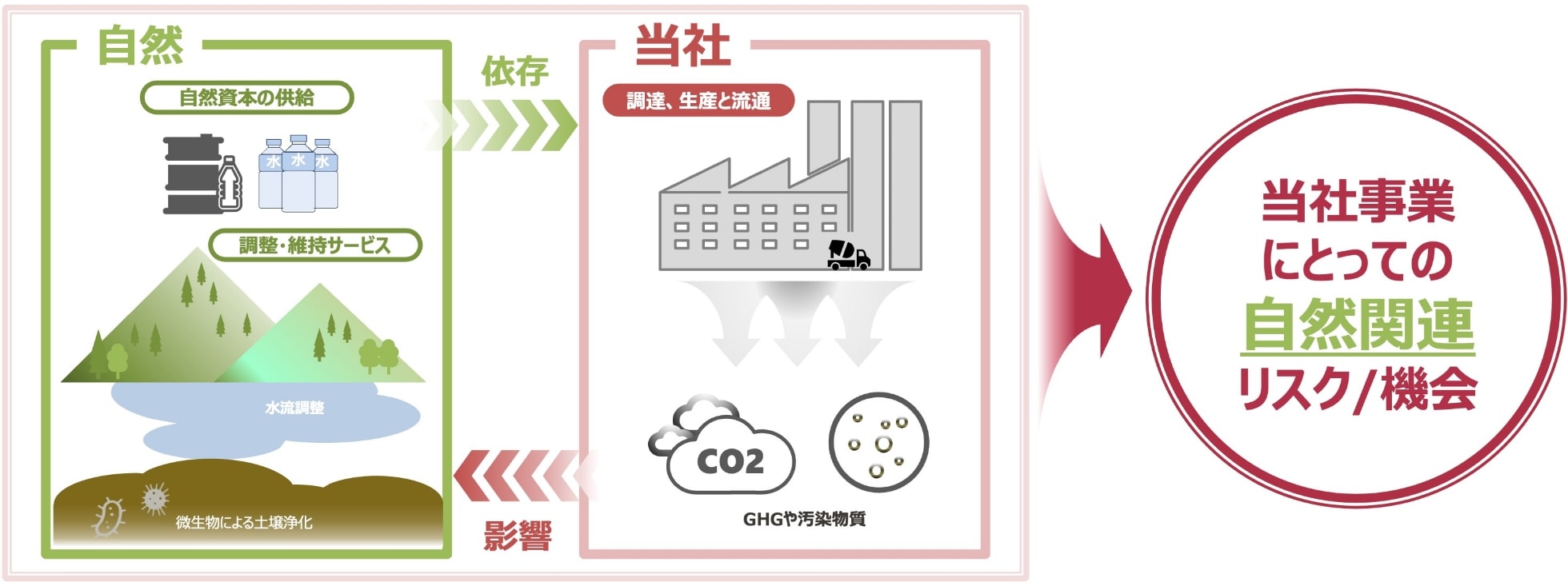

NAGASEグループは、商社機能、製造機能、研究開発機能を有し、グローバルかつ多⾓的に事業を展開しながら、非常に幅広い商材を取り扱っています。当社におけるこれらの商材の製造・販売といった事業活動は、原料調達を含むバリューチェーン全体の中で自然資本と密接に関係しており、また、製造・流通過程における我々の事業活動そのものが自然や生態系へ影響を与えていることを認識しています。

生物多様性は気候変動、資源循環といった課題と相互に関連しながら自然環境の変化に影響を与えるものであり、企業の持続可能性にも直接的な影響をもたらすことから、自然資本や生物多様性の維持・保全に努めることは事業活動を進めるうえで重要です。

私たちは、原料調達先における自然資本の持続可能性へ配慮するとともに、製造・加工時の汚染物質の排出・廃棄物管理、製品のライフサイクル全体にわたる環境影響など、バリューチェーンを構成する各段階において自然資本との関係性を見極め、生態系への影響も含む環境負荷の最小化と持続可能な自然資本の活用に努めてまいります。

事業活動方針

新規事業

新規事業について、森林および生物多様性の保全、資源、エネルギー、水資源の有効活用など環境全般に及ぼす影響を事前に調査・評価し、環境保全、負荷低減に努めており、自然資本・生物多様性と事業活動の両立を目指します。

既存の事業

既存事業について、グループ内のISO14001運営組織が取り組む環境マネジメントシステムのなかで、バリューチェーン全体の自然資本・生物多様性に関するインパクト評価、行動計画の策定、進捗管理などを行っています。

持続可能なパーム油調達に対する基本的な考え方

パーム油は、熱帯地域における農園開発等による環境破壊、農園労働者の人権侵害等の関連性が指摘されています。NAGASEグループではパーム油の調達において森林減少の排除、生態系の維持・回復、労働者の権利保護を行うことが重要と考えており、持続可能なパーム油の調達を行います。

その取り組みの一環として、2017年8月に環境影響に配慮した持続可能なパーム油の調達を目的とするRSPO「持続可能なパーム油のための円卓会議」に加盟し、継続的にRSPOの会合や説明会に参加するなどサプライチェーン全体でのサステナビリティ普及を推進しています。

また、2025年度中に100パーセント持続可能なパーム油を調達するよう目標を設定しています。

TNFDに基づく開示について

TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース:Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)は、企業が自然資本との関係性を可視化し、自然関連リスクや機会を適切に開示・管理することを目的として設立された国際的な枠組みです。TCFD(気候関連財務情報開示: The Task Force on Climate-related Financial Disclosures)の流れを受け、自然領域においても透明性と企業の持続可能性を高めることが求められています。

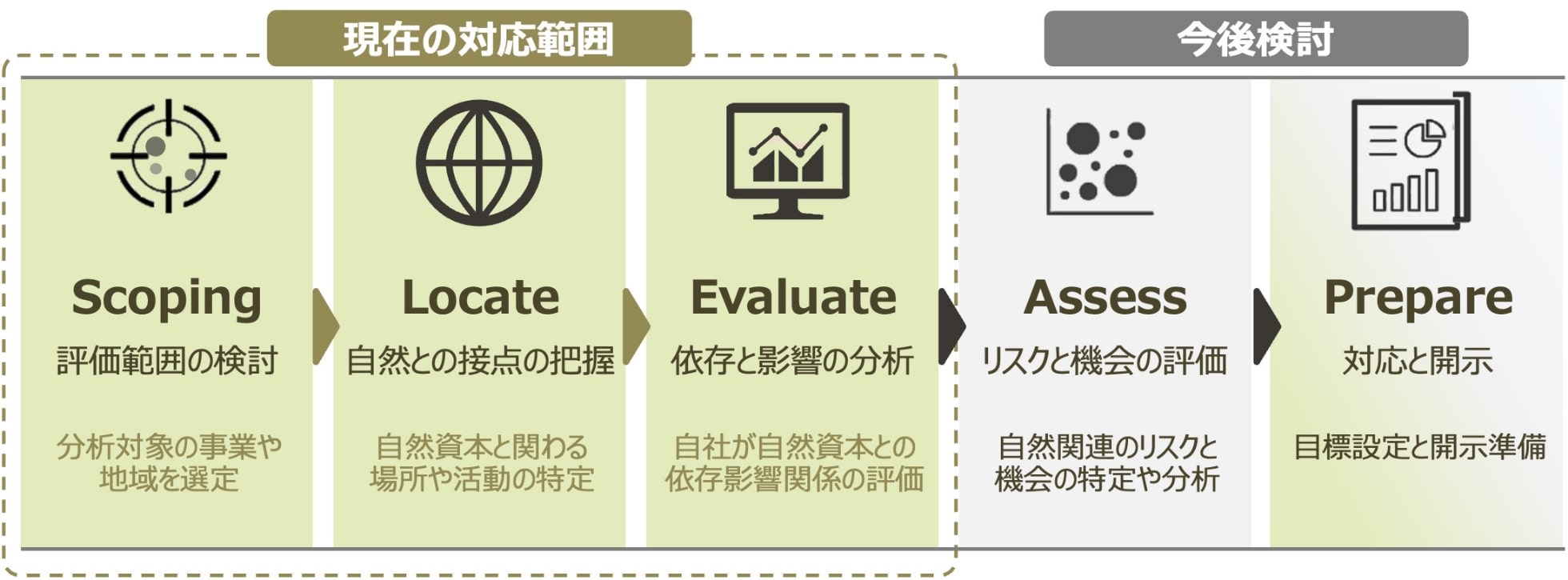

当社は、こうした国際的な動向を踏まえ、2022年8月にTNFDフォーラムに参画し、社内での体制構築と情報収集を進めてまいりました。これらを踏まえ、当社ではTNFDに基づき、当社の事業が自然資本に対してどのように依存・影響しているのかを明らかにし、将来的に自然関連リスクと機会を体系的に把握・開示していくことを目指しており、その一環として、優先して対応すべき事業領域を定義したうえで、TNFDの開示推奨項目およびLEAPアプローチ※に準拠した分析を実施しました。

具体的には、NAGASEグループの事業の中で特に自然資本との関連性が高いと想定する化学関連および食品関連のビジネスを中心に、バリューチェーン上流(原材料調達・製造等)および直接操業(製造・流通)を対象に分析を行いました。なお、対象範囲には、国内外の製造拠点も含んでおり、地理的スコープを明確に設定した上で評価しています。

- ※ LEAP:TNFDが開発した評価・分析のステップであり、自然との接点、自然との依存関係、インパクト、リスク、機会など、自然関連課題の評価のための統合的なアプローチ。

自然関連のガバナンスとリスク・影響の管理

■ 取締役会による監視体制

当社では、サステナビリティ経営を推進する体制として、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ推進委員会」を設置し、マテリアリティ(重要課題)の見直しや施策のモニタリングなど、全社的な推進体制を構築しています。委員会の活動内容は、少なくとも年1回の頻度で取締役会に報告され、必要に応じた監督や決議を受けています。委員会で議論されるテーマには、自然資本を含む環境課題も包摂され、継続的な検討が行われています。

推進体制の詳細は「NAGASEグループのサステナビリティ - 推進体制」をご覧ください。

■ リスク・影響の管理

自然資本を含むサステナビリティ課題に関するリスクおよび機会については「サステナビリティ推進委員会」において管理しています。これらのサステナビリティの課題への対応については、サステナビリティ推進委員会より、少なくとも年1回の頻度で取締役会等の会議体へ報告しており、議論の上、実行されています。

また、リスクに関しては、サステナビリティを含む複合的な全社リスクとして「リスク・コンプライアンス委員会」でも特定・評価・管理されており、それらのリスクは取締役会や監査役会に報告されています。

これらのプロセスの中で、自然資本を含む環境課題に関する全社的リスクの特定・評価がなされ、取締役会による定期的・直接的な監督を受けています。

なお、自然資本に関するリスクは、気候変動リスクと密接に関連していることから、現時点では気候変動のリスク評価の一部として部分的に取り扱われています。自然資本特有の依存および影響を正確に把握することが、今後の自然資本に関するリスク・機会評価には不可欠であると考え、当社では現在、依存・影響評価を行っている段階です。今後、これらの評価結果や当社事業における自然資本の影響度を考慮しながら、さらなる評価の精緻化やリスク・機会の特定や対応策の立案等の次のステップについても検討・対応を進めてまいります。

戦略

■ 自然関連の依存・影響・リスク・機会の特定プロセス

NAGASEグループでは、自然資本との持続可能な関係性の構築を目指し、当社の事業活動の自然資本への依存と影響を把握するための評価を実施しています。これにより、生態系サービスとの関係性を可視化し、自然との共生を目指す事業戦略の基盤づくりを進めています。

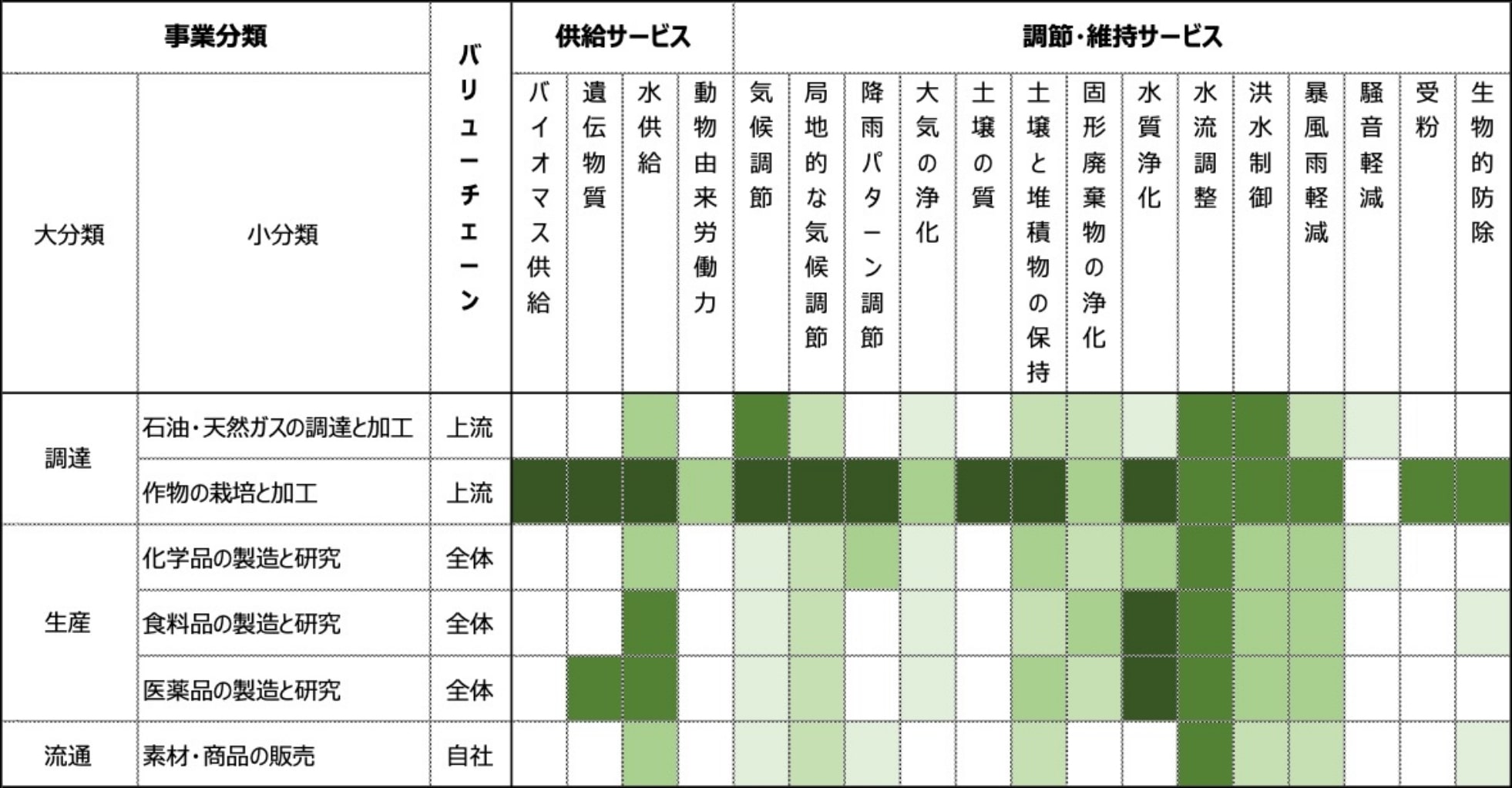

NAGASEグループのビジネスと自然の関係(例)

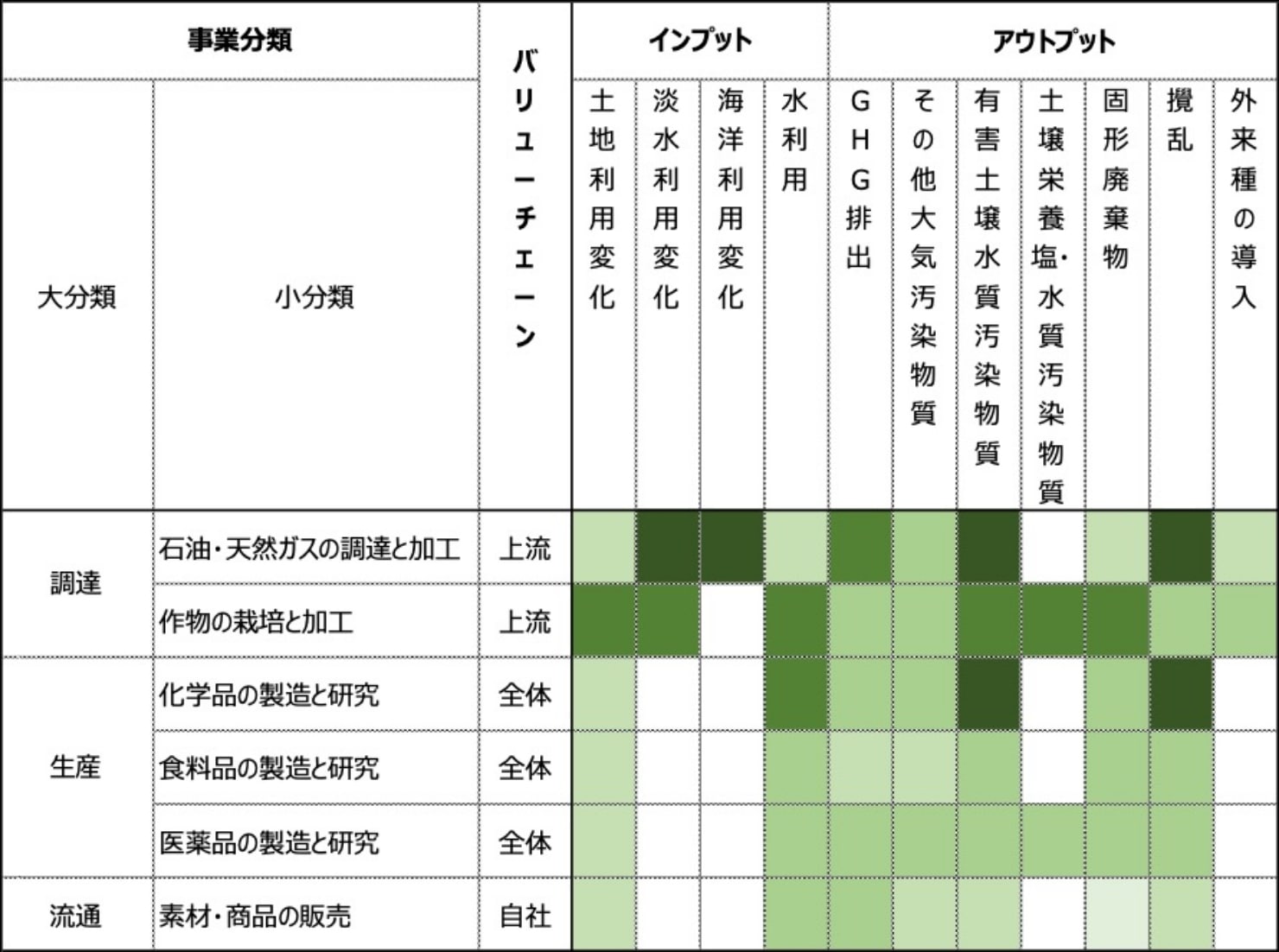

当社は、商社機能、製造機能、研究開発機能を有し、グローバルかつ多角的に事業を展開しています。今回の自然資本に関する評価では、当社事業の中に特に自然資本との関係性が高いと思われる化学関連および食品関連のビジネスを中心に、商社・製造・研究開発の各機能を含むバリューチェーン全体において、自然への依存および影響の観点から重点的に分析を実施しました。

この分析にあたっては、自然資本に対する依存・影響を可視化する国際的なツールENCOREを使用し、各事業活動が生態系サービスにどのように依存し、どのような影響を与えているかを特定しました。ENCOREの結果から、バリューチェーンの上流では、作物の栽培や加工において、水資源や遺伝資源を含む供給サービス、気候調整や水流調整といった調整サービスへの依存度が非常に高い傾向が見られました。また、当社の直接操業を含むサプライチェーン全体においては、特に化学品・医薬品・食品の製造分野で、水の安定供給や洪水リスク緩和といった生態系サービスへの依存が高く、事業継続に直結する重要な要素といえます。一方、当社の直接操業に該当する商社機能においては、生物多様性への依存度は限定的であり、一部項目で中程度の依存が見られるにとどまりました。

また、影響に関する評価結果では、バリューチェーンの上流が生態系への影響を相対的に強く及ぼしていることが示されました。これらの活動では、土地・淡水・海洋利用の変化、水資源の過剰利用、土壌や水質の汚染、そして生態系の攪乱などを通じて、生物多様性に対して大きな影響を及ぼすと考えられます。化学品の製造と研究においても、同様の影響が確認されており、製造工程で使用される大量の水や、化学物質の排出、不適切な廃棄物処理などが、土壌・水質汚染や生態系への悪影響につながる可能性があります。他方で、当社の商社機能に関しては、生物多様性への影響は比較的限定的で、多くの項目において「低い」または「該当なし」と評価されました。

自然との依存関係

自然との影響関係

- ※ バリューチェーン

当社の事業が関連するバリューチェーンのこと。

・「全体」は「上流」「下流」「自社」を含むバリューチェーン各段階において関連がある意味

・「上流」は主に原材料調達・加工の段階に関連する意味。 - ※ 重要度

総じて、当社のバリューチェーン、特に上流において自然資本との関係性が強いことが明確となりました。

なお、自然資本への依存や影響の強さが、そのままリスクや機会に直結するとは限りません。これらの関係性を正確に認識し、自然資本への悪影響を助長しないよう、バリューチェーン全体と協力しながら責任ある対応を進めていくことが重要であるという考えのもとで、今後の対応を検討・実施してまいります。

■ 自然に関する優先地域の特定

当社ではTNFDが定義する「優先地域」の考え方に基づき、自然資本との関係が重要となる地域の特定・分析も行っています。分析は、原材料の利用や汚染物質の廃棄を通じて自然環境への依存および影響が比較的大きく、当社のバリューチェーンの中でも自然資本との関係性が特に深いと判断される製造業を主対象とし、本社を含む国内外の製造拠点約40拠点を対象として行いました。

TNFDが定義する「優先地域」には、「生態系にとって要注意な地域」と、「企業にとって(事業上)重要性の高い地域」の2つの観点がありますが、今回はまず、「生態系にとって要注意な地域」を対象に分析を実施しました。

分析は、TNFDが推奨する以下の観点(①生物多様性の重要性、②生態系の完全性、③生態系サービスの提供重要性、④物理的な水リスク)に基づき、各観点に対応するツールを用いて、把握可能な範囲に限定して実施しています。

| 基準 | 内容 | 活用ツール |

|---|---|---|

| 生物多様性の重要性 | ・保護地域に指定される地域 ・IUCNが定める保護地域 ・Key Biodiversity Area | Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT) |

| 物理的な水リスク | ・水ストレスのリスクが高い地域 | WRI Aqueduct Water Risk Atlas and Tools (Aqueduct) |

| 生物多様性の重要性 | ・生態系の健全性が高い地域 ・急速に健全性が低下している地域 | Biodiversity Risk Filter (BRF) |

| 生態系サービスの供給の重要性 | ・先住民族・地域コミュニティにとって重要な地域 |

「生態系にとって要注意な地域」は、以下の通り、各ツールを用いて製造拠点の周辺環境を分析し、特定しました。

IBATでの分析

IBATのデータセットを用いて、各拠点の近隣における絶滅危惧種の生息状況や保護地域の分布を把握しました。現状は試験的に、各拠点を中心とした半径50kmの範囲で調査を行っています。その結果、製造拠点が集中する関西地域では、絶滅危惧種の生息数が多い傾向が確認されました。また、保護地域については、ヨーロッパでの一部拠点や日本での横浜地域の製造拠点が一部保護地域に隣接していることが判明しました(KBA(重要生物多様性エリア)への近接状況は、図①参照)。

Aqueductでの分析

Aqueductツールを用いて各拠点の水ストレス状況を評価したところ、日本国内では高水ストレス地域に立地する拠点はありませんでしたが、海外では2拠点が該当しました(図②参照)。

Biodiversity Risk Filterでの分析

Biodiversity Risk Filterを用いた調査では、一部拠点の周辺で樹木被覆の減少が見られ、また、栄養塩や農薬による負荷、大気汚染のリスクが相対的に高い傾向にあることが分かりました。

(図①)

(図②)

当社はこれまでも、生態系や自然資本への配慮を重視し、各国の法令を遵守した事業活動に努めてきました。今回の評価ツールによる分析結果をもとに、今後は現地での実態調査を進め、より正確な状況把握と対応に繋げていく方針です。なお、今回の評価は現時点で入手可能なデータとツールに基づいており、今後は実態との整合性を確認しながら、戦略的な対応や地域とのエンゲージメントを深めるための基礎情報として活用していく予定です。

指標と目標

自然関連の依存と影響に関するグローバル中核開示指標

| カテゴリ | 指標 | データ | |

|---|---|---|---|

| 気候変動 | - | GHG排出量 | サステナビリティデータ集 【気候変動】 |

| 陸域/淡水域/海域の利用変化 | C1.0 | 事業拠点の土地面積 | 第110期 有価証券報告書:P45参照 |

| C1.1 | 持続的に管理、あるいは保全・復元された土地の面積 | 高知県梼原町の森林管理の支援・協業 「森林クレジット創出」実証実験 対象森林面積:1,207ha | |

| 汚染/汚染除去 | C2.1 | 排水量(放流先別) | サステナビリティデータ集 【水資源】 |

| C2.2 | 廃棄物の発生と処理、リサイクル率 | サステナビリティデータ集 【汚染防止と資源循環】 | |

| 資源利用/補充 | C3.0 | 取水量(放流先別) | サステナビリティデータ集 【水資源】 |

持続可能なパーム油に関する目標と実績

| 目標項目 | バウンダリー | 目標 | 2024年度実績 |

|---|---|---|---|

| 影響を与える可能性がある事業活動 持続可能なパーム油の調達 | グループ | 【定性】 NAGASEグループ「生物多様性に対する基本的な考え方」に沿って、生物多様性に重大な影響を与える可能性がある事業活動に関して、どのように生物多様性に依存しているのか、また、どのような影響を与えているのかを把握し、生態系への影響を最小化し、回復にも寄与することに努める。 【定量】 持続可能なパーム油の調達 100%(2025年度中) | 【定性】 達成 【定量】 RSPO認証油比率:52.6% |

取り組み事例

高知県梼原町と協定を締結し『森林クレジット創出』実証事業を開始

長瀬産業株式会社と梼原(ゆすはら)町は、『森林クレジット創出』(※1)の実証事業を目的として協定を締結しました。本事業は、脱炭素先行地域(※2)としても認定され豊かな森林資源を活かした「未来の森林づくり」に取り組む梼原町の森林管理と、地域社会の課題解決を企業の脱炭素経営支援に取り組む長瀬産業が支援・協業を行うものです。本事業では、長瀬産業が梼原町の森林資源の管理を支援するだけでなく、同社が有する技術知見や幅広い顧客ネットワークによる最新ICT技術等を活かした梼原町の地域活性化への貢献に取り組むもので、梼原町におけるサステナブルな事業共創のモデルケースづくりに取り組むものです。長瀬産業では、梼原町との協業を通じて得られたナレッジを活かし、自社のカーボンニュートラル達成はもとより、森林クレジット創出の支援や、地域社会や林業への価値提供を目的としたソリューション開発を目指します。

- ※1本事業は、J-クレジットの種別のうち「森林吸収」を示すものです。

- ※22030年度までに民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを実現するとともに、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、わが国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域です。

林田川流域生態系保全の取り組み

ナガセケムテックス株式会社

NAGASEグループでは、生産拠点における生物多様性の保全について重要な課題であると捉えています。ナガセケムテックス株式会社播磨事業所は、兵庫県揖保川支流の林田川流域に位置しており、生物多様性の保全を目的として、アユ、カワヨシノボリ、オヤニラミ(絶滅危惧種)などが生育する流域の保全活動(協力金の支払い等)を揖保川漁業協同組合とともに行っています。

NGOへの協力 生物多様性への取り組み

ナガセケムテックス株式会社

NAGASEグループでは、森林の保全について重要な課題であると捉えています。ナガセケムテックス株式会社では、2010年よりNPO法人タンザニア・ポレポレクラブに使用済み切手を送付し、世界遺産登録キリマンジャロ山(東アフリカ・タンザニア)での植林活動や活動の自立支援、生活改善を支援しています。

環境にやさしいサステナブルプラスチックの普及推進

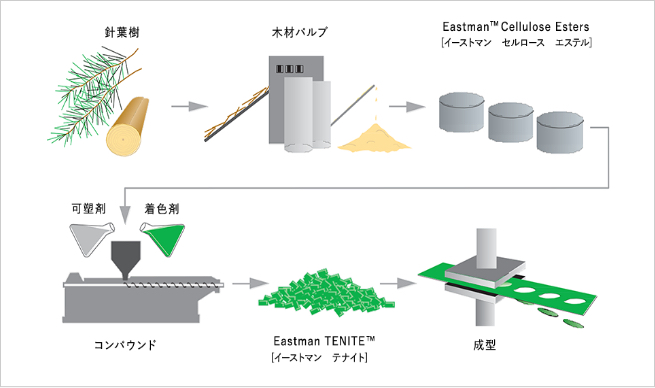

NAGASEグループでは、環境にやさしいサステナブルプラスチックの普及推進について重要な課題であると捉えています。長瀬産業では、Eastman社・日本代理店として木材を原料とするバイオ材料であるTENITE™セルロースを取り扱っています。TENITE™セルロースは、FSC®(森林管理協議会)によって認証された森林から計画的に伐採した針葉樹によって製造されています。

セルロースの水酸基の一部を無水酢酸とプロピオン酸ないし酪酸で置換し、添加剤(可塑剤)を加えることで成型可能にした樹脂材料であり、バイオ材料の割合は約40%〜50%です。今後も長瀬産業では、環境にやさしいサステナブルプラスチックであるTENITE™セルロースの普及を通じて、生物多様性の保全に貢献してまいります。

TENITE™製造プロセス